2025年7月10日至18日,广东工程职业技术学院 “戎光筑梦”这支以退役大学生士兵为核心的特色队伍,积极响应广东省“百县千镇万村高质量发展工程”号召,在指导老师杨容、张文婷的带领下,奔赴惠州市惠城区横沥镇。他们以迷彩青春为笔、乡野大地为卷,开展了一场集政策宣讲、红色铸魂、乡村研学、榜样寻访与公益夏令营于一体的立体化实践,既是国家奖助贷政策落地的“宣传队”,也是校地协同推动 “百千万工程”的“先锋连”,更是“多彩乡村”的“生力军”。

校地协同:政企联动绘蓝图 资源聚合谋新篇

突击队抵达横沥镇后,迅速与欧陂村、建安村、小岚村村委及当地企业展开深度座谈。政校企三方聚焦“激活乡村自然人文资源”“打造特色研学项目”等核心议题,系统复盘前期对接痛点,明确 “资源共享、优势互补、协同发展” 的合作路径,为后续研学项目落地筑牢根基。横沥镇建安村党总支部副书记曾远东评价:“这支队伍兼具军人的执行力与大学生的创新力,为乡村振兴注入了新思路、新动能。”

政策宣讲:立体矩阵传政策 精准滴灌润民心

针对乡村信息传递“最后一米”的梗阻,突击队创新构建“线上+线下”立体宣传矩阵,推动国家关怀精准触达。作为“政策轻骑兵”,队员们冒雨深入欧陂村、建安村、岚联村、小岚村及农贸市场等,以“案例具象化+数据可视化”的通俗表达解读资助政策;推出村广播“政策好声音”栏目,利用晚饭后的黄金时段循环播报政策摘要;依托村支书微信群打造“指尖上的政策直通车”,转发政策解读视频与数字化申请指南,将复杂流程转化为“扫码即学”的便捷资源。同时将资助政策课嵌入夏令营课堂,以退役大学生“政策托举求学梦”的真实经历为鲜活教材。9天间,团队以人均20 万步的走访密度覆盖4个自然村,发放手册1200份,惠及群众超3000人,让国家关怀真正化作润泽民心的 “及时雨”。

红色铸魂:追寻烽火足迹 赓续初心血脉

团队将政策宣讲与红色教育深度融合,打造沉浸式红色思政课堂。在惠阳市横沥地区人民革命烈士纪念碑前,队员在“北伐名将”铁甲雕塑前驻足,在皖南事变史料展柜旁沉思,通过文物与影像全景式感悟“铁军精神”。“三军可夺帅,匹夫不可夺志”的铮铮誓言,与当代青年“强国有我”的担当在此共振。在对越自卫反击战老兵练新文家中,队员们聆听枪林弹雨里的坚守,老人谈及牺牲战友时的哽咽,让“英雄”二字有了具象重量;抗日英雄曾湖后人家中珍藏的“惠紫人民抗日游击大队”资料,更让队员读懂“红色江山”的来之不易。从战火纷飞到政策暖阳,不变的是共产党人为民初心的代代赓续。

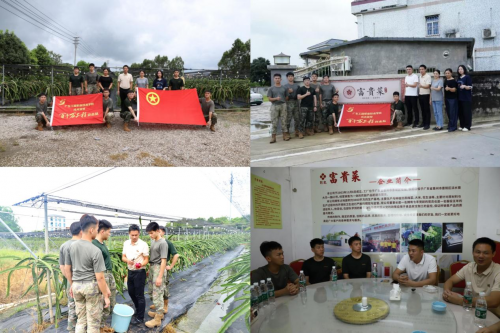

榜样力量:戎装换新农装 沃土书写新篇

团队深入寻访退役军人返乡创业典型,解码“兵先锋” 激活乡村产业的密码,在建安村“兵支书”曾远东的火龙果种植基地,引进的滴灌系统与温控设备将昔日的撂荒地变成了“致富田”,这位退役军人感慨:“部队教会我‘敢打硬仗’,农业攻关就是新战场!”走进大利村退役军人刘伟东的梅菜加工厂,他将传统工艺标准化,开发即食梅菜产品远销全国。“当过兵的人最懂‘标准化’价值,这是部队留给我的‘创业法宝’” 这些实践诠释着从“橄榄绿”到“振兴红”的蜕变。

公益夏令营:迷彩浸润童心 五育融合成长

在天岚牧场“荣光闪耀 筑梦起航”公益夏令营中,7名退役大学生化身教官,为40多名乡村少年打造为期5天的 “五育融合”成长熔炉。晨光中,站军姿的孩子们咬紧牙关,汗水浸透衣背仍眼神坚毅,锤炼意志品质;叠被子大赛上,小手反复压捏被角直至棱线分明,培育自律习惯;非遗课堂上,七旬三省堂传承人曾庆来手把手教舞醒狮,鼓点声里跃动文化自信;草帽彩绘课上,稚嫩笔触勾勒稻田、牧场、新居,绘就乡村振兴图景;军旅故事会上,4 位老兵的讲述让“责任” 二字具象可感。科普课堂追踪 “一滴牛奶的旅程”,劳动教育田挥镰割草体验耕耘,酸奶制作课探索发酵奥秘,知识在泥土芬芳与奶香中自然生长,德智体美劳五育元素有机融合,为乡村少年埋下“强国有我”的种子。

未来征程:青春赋能振兴 戎光续写华章

“戎光筑梦”三下乡实践,是一次青年力量与乡村振兴的深度耦合。团队通过构建政校企社四方协同机制,为政策精准落地、“百千万工程”推进和“多彩乡村” 建设提供了可复制的“戎光方案”,有效激活了乡村振兴的内生动力。这支退役大学生士兵组成的队伍,以“退伍不褪色”的担当证明,新时代青年完全可以成为乡村振兴的生力军。未来,更多“戎光”将照亮乡野,更多青春力量将汇入振兴洪流,在壮阔的乡村振兴征程中,书写无愧于时代的青春华章。

本次三下乡实践活动的圆满落地,离不开多方力量的同心协力。合作共建单位欧陂村党总支部从政策指导到安全保障全程护航,惠州励卓教育投资有限公司、天岚牧场研学基地、蒲公英之家志愿服务队等主动衔接需求,参与课程优化,提供活动场地,给所有学员提供免费爱心午餐,让公益内容既接地气又有深度;学校发挥后盾作用,从团队组建、专业培训到后勤支撑,以系统化保障为实践赋能。正是政府的高效统筹、学校的精心组织、企业的社会责任担当,以及乡村基层的积极响应,共同编织成一张“多方联动、协同发力”的公益同行。

(作者:杨容、张文婷)